Rhein-Neckar, 16. September 2013. Nächsten Sonntag ist Bundestagswahl und wer die Wahl hat, hat bekanntlich auch die Qual. Gabi macht sich darüber so ihre eigenen Gedanken. Und auch, wenn sie schon weiß, wo sie ihre Kreuze machen wird, ist sie damit nicht wirklich zufrieden. [Weiterlesen...]

“Die Mehrheit im Bundestag sind Internet-Doof-Finder”

Rhein-Neckar/Berlin, 04. März 2013. (red/pro) Am Freitag hat eine Mehrheit im Bundestag dem “Leistungschutzrecht für Presseverlage” zugestimmt. Das Gesetz soll angeblich die “Leistungen” von Verlagen schützen – so dürfen nur noch “einzelne Worte” oder “kleinste Textauszüge” von Verlagsinhalten kostenfrei angezeigt werden – alles andere muss bezahlt werden. Was “kleinste Textauszüge” genau heißt, ist offen und muss im Zweifel vor Gericht geklärt werden. Droht eine neue Abmahnwelle – provoziert durch die Verlegerlobby? Für die grüne Medienexpertin Tabea Rößner steht jetzt schon fest: “Dieses Gesetz ist der größte Schwachsinn aller Zeiten.” [Weiterlesen...]

Ausmisten ist gut für die Seele

Kisten packen ist nur die halbe Arbeit. Davor muss man Ordnung schaffen – innerlich und äußerlich. Foto: Rheinneckarblog.

Rhein-Neckar, 14. Januar 2013. Umzüge sind nicht nur eine äußerliche Veränderung des Wohnraums, sondern verändern auch das eigene Leben. Eine von Gabis Freundinnen ist gerade umgezogen und hat Ordnung geschaffen – innerlich und äußerlich, wie Gabi erfahren hat.

„Ausmisten ist gut für die Seele, befreit und macht leichter“, nach diesem Motto ging eine Freundin ihren Umzug an. Meistens schreibe ich ja über meine Beobachtungen. Heute präsentiere ich Ihnen, was ich protokolliert habe:

Der Kleiderschrank war zuerst dran. Es ist erstaunlich, wieviel Kleiderstücke “frau” im Schrank aht, die „frau“ in den letzten drei bis fünf Jahren nicht mehr getragen haben, da sie A zu klein, B nicht mehr modern oder C eigentlich noch nie wirklich gefallen haben? Das waren zumindest bei mir ziemlich viele. Denn man hofft stets A, dass man wieder abnimmt, B, dass die Kleider wieder in Mode kommen oder C, dass man doch noch eine Gelegenheit findet, diese “guten” Stücke zu tragen, denn schließlich waren sie ja teuer.

Macht man sich davon frei – und das habe ich wirklich versucht – ist der Haufen der ausgemisteten Kleider größer als der, der im Schrank verbleibt. So schleppte ich gefühlte hundert Säcke zur Altkleidersammlung.

Schwieriger gestaltete sich das Aussortieren des Bücherregals. Es gibt die aktuellen Romane und die Klassiker, die packt man ganz schnell in die Kiste. Doch was macht man mit “Uta Danella”-Romanen, die im Umschlag den Namenszug der Großmutter tragen? Büchern mit Widmungen, die man noch nie gelesen hat? Bildbände mit „Wunder dieser Welt“, die mal “sauteuer” waren und die man in den letzten zehn Jahren nicht einmal in der Hand hatte? Und mit Lexika, die in den 90er Jahren erschienen sind?

Da hilft nur Ausmisten. Doch wohin? Alte Romane kriegt man in den Bücherregalen der Kommunen unter, aber wohin mit Bildbände und Lexika, die möchte keiner mehr, also bleibt nur die Tonne und das ist schmerzhaft. Der Mannheimer Umzugsberater meines Vertrauens von ASH Kurpfalz Umzüge hatte volles Verständnis dafür: “Lassen Sie sich Zeit und sehen Sie es als Chance”, sagte er verständnisvoll.

Horrorszenario Speicher

Ein Horrorszenario offenbarte sich auf dem Speicher: Kisten mit Kinderspielzeug, Kinderbetten, alte Fotos und Briefe, Dias, Unterlagen aus dem Studium – ein unerschöpflicher Quell der Erinnerungen. Hier geht Sortieren ans Eingemachte.

Die Uni-Unterlagen, die ich schon zweimal umgezogen habe, flogen jetzt endgültig ins Altpapier. Briefe, Tagebücher und Fotos – da bin ich ganz sentimental – landeten in der Umzugskiste.

Die Kindersachen wurden in Aschenputtel-Marnier sortiert, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Sprich Bilderbücher und Spielsachen, die der Nachwelt bzw. den Enkelkindern in weiter Ferne erhalten bleiben sollen, sowie Kinderbettchen und Schaukelpferd wurden eingepackt. Unvollständige Spiele und kaputte Spielsachen wanderten in den Müll und den Rest brachte ich neben Schränken, Regalen und Nippes zu einem sozialen Secondhand-Kaufhaus.

Horte der Sammelwut und Momente des Glücks

Und was bleibt noch übrig? Richtig, der Keller. Ein weiterer Hort der ungezähmten Sammelwut. Braucht man wirklich acht Isomatten und zehn Schlafsäcke? Wird man in naher Zukunft die Luftmatratze und das Schlauchboot flicken? Wie viel Beachball-Spiele und Squash-Schläger kommen in den nächsten Jahren wirklich zum Einsatz? Da helfen nur eiserne Disziplin und große Müllsäcke.

Das männliche Spielfeld – die Werkstatt – auszumisten, habe ich meinem Mann überlassen. Wie er mir versicherte, habe er gnadenlos weggeschmissen, dennoch blieb bei mir der Eindruck zurück, dass man mit den übrig gebliebenen Schrauben, Nägeln und Brettern nebst Werkzeug in allen Größen und Formen ein ganzes Haus bauen könnte. Sehr lustig war, wenn ich ihn nach diesem und jedem fragte und wann er das schon mal benutzt hatte: “Bis jetzt noch nicht, Schatz, aber man weiß ja nie.”

Immerhin: Als ich eine Hakenschraube (nennt man das so?) erst mit dem Schraubenzieher und dann mit einer Zange aus der Wand holen wollte, verschwand er und kam triumphierend mit so einer Art Hakenzieher wieder. Das “Tool” setzte er an und drehte mühelos mit einem Lächeln die Haken aus der Wand: “Siehst Du, geht doch viel einfacher”, sagte er nicht ohne Stolz, endlich mal eines seiner sonst jahrelang ungebrauchten Werkzeuge einsetzen zu können. Und andere Männer sammelten schließlich Briefmarken oder Modellautos, er stehe halt auf Werkzeug. Sicher freut er sich drauf, im neuen Haus die Haken wieder eindrehen zu können.

Wohin mit dem Müll?

Die wichtigsten “Events” in dieser Lebensphase waren die Abfuhrtermine von Sperrmüll, Elektroschrott und Wertstofftonne sowie Altkleidersammlungen.

Denn hat man sich schon mehr oder weniger schweren Herzens von allen möglichen Dingen und Erinnerungen getrennt, bleibt die große Frage, wohin damit? Einen Container aufzustellen erschien mir zu brachial und gegen die – heutzutage in aller Munde – Nachhaltigkeit. Dementsprechend hat es mich gefreut, wenn Passanten und Sammler noch Nützliches vor meiner Tür gefunden haben.

Freiheit!

„Und“, fragte ich nach dem Bericht meiner Freundin, „fühlst du dich jetzt leichter?“ „Befreit“, meinte sie, denn schließlich habe sie nun in Schränken und Regalen wieder viel Platz und Neues könne jetzt Einzug halten – im Haus und im Leben.

Vielleicht sollten wir alle mal häufiger ausmisten, nicht nur beim Umzug, dachte ich.

Gerichteküche Weinheim

Weinheim, 30. September 2012. (red) Unser neuer Mitarbeiter ist ein harter Hund: Berufskorrespondent Schroeder deckt auf, was andere noch nicht mal ahnen. Ob als Hauptstadtkorrespondentn mit Kommentaren zum landesbolidischen Geschehen, ob als regioneller Rechenchör oder lokaler Reportierer.

(Hinweis: BKS (so sein Zeichen) finden Sie immer auf dem Rheinneckarblog.de. Ist BKS vor Ort unterwegs, dann auf dem entsprechenden Ortsblog – die finden Sie oben im Menü unter Nachbarschaft. Alle Recherchen und Hintergrundberichte von BKS gibts es hier.)

Aktuell hat Berufskorrespondent Schroeder erstmals in Weinheim recherchiert und skandalöse Zustände aufgedeckt. Sein investigativer Bericht:

Warnstreiks bringen Ärger für Bürgerinnen und Bürger

Rhein-Neckar, 05. März 2012. Müllmänner, Busfahrer, Krankenschwestern, Kinderbetreuer sind von der Gewerkschaft verdi zu Warnstreiks aufgerufen werden. Die Folge: Durch den Arbeitskampf leiden die Bürgerinnen und Bürger.

Von Hardy Prothmann

Der Ärger ist kalkuliert und soll Druck ausüben. Die Gewerkschaft rechnet mit mehreren tausend Streikenden. Zehntausende, hunderttausende Bürgerinnen und Bürger werden darunter leiden müssen.

Hintergrund ist die Forderung nach mehr Geld für die fast zwei Millionen Beschäftigten beim Bund und den Kommunen. Die Gewerkschaften fordern 6,5 Prozet mehr Lohn. Die Arbeitgeber forderten, dass die Gewerkschaften ihre Forderungen nach unten anpassen sollten.

Die Gewerkschaftler fassten es als Provokation auf, dass die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt hätten. Nun reichen die Gewerkschaften diese “Provokation” an die Bürgerinnen und Bürger weiter:

“Beim Auftakt der Tarifverhandlungen am 1. März 2012 in Potsdam haben die Arbeitgeber erneut die Chance verpasst, aus den Fehlern vergangener Tarifrunden zu lernen: Zum wiederholten Male legten sie zu Verhandlungsbeginn kein Angebot vor.”

Ob es auch ein Fehler sein könnte, die Bürgerinnen und Bürger so unter Druck zu setzen, fragen sich die Gewerkschaften nicht. Sie tun das einfach: Und eine Forderung von 6,5 Prozent mehr Gehalt ist utopisch hoch. Will man am Ende die Provokation?

Dabei haben die Verhandlungern erst am 01. März begonnen, heute, am 05. März wird schon gestreikt, die nächste Verhandlungsrunde soll am 12. März stattfinden.

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben klar ein recht auf Streik, wenn die Arbeitsbedingungen unzumutbar oder im Vergleich sehr viel schlechter sind. Ist das so?

Diese Beschäftigten haben aber eine ungleich höhere Verantwortung als andere Arbeitnehmer, denn sie erhalten ihr Geld über die Steuern von uns Bürgerinnen und Bürgern.

Und diese müssen auch irgendwie rumkommen – allein erziehende Mütter ihre Kinder unterbringen können, Schulkinder müssen transportiert werden und andere ihre Arbeit erreichen.

Man muss von beiden Seiten, Gewerkschaften und Arbeitgebern, mehr Vernunft erwarten dürfen, sonst schwindet das Vertrauen in einen zuverlässigen öffentlichen Dienst.

Schnecken, Austern und Sauerkraut – beim Verzehr bitte lächeln …

Frische Austern – wirklich lecker? Quelle: Wikipedia, Garitzko.

Rhein-Neckar, 16. Januar 2012. Gewisse Delikatessen verspeisen viele Menschen vor allem, um höflich zu sein und den Gastgeber nicht zu verärgern. Das erfuhr Gesina Stärz neulich auf einer Party.

Die Gäste erzählten sich ihre Erlebnisse mit Austern, Schnecken, Kaviar und Hummer. Eine Frau erzählt:

„Austern musste ich einmal in Italien essen. Die kaufte unsere Gastgeberin immer in der Früh frisch auf dem Markt. Einmal nahm sie uns mit und wir mussten vor Ort jeder drei Stück kosten.“

Weil sie höflich sein wollte, hätte sie die Austern sehr gelobt. Zum Abendessen habe es dann für jeden zwölf Austern gegeben!

Diese weichen Gebilde zu verspeisen muss für die Frau eine große Qual gewesen sein. Mir schien, als würgte sie beim Erzählen und ihr Gesicht überzog sich mit so einem eigenartigen grünen Schimmer.

Am nächsten Tag habe die Gastgeberin die Austern zum Glück gratiniert, erzählte die Frau weiter. Die Kruste über den schleimigen Gebilden habe dann das Essen wesentlich erleichtert. Vielleicht erinnerte sie das an den guten bayerischen Schweinsbraten.

Zerlassene Schneckenbutter

Mein Erlebnis mit Meeresfrüchten erzählte ich lieber nicht. Der Abend in einem französischen Restaurant in der Pfalz endete mit einer Lebensmittelvergiftung. Der vierte Gang der Menüfolge bestand nämlich aus Jakobsmuscheln auf Sauerkraut.

Während ich noch an die Schwächeanfälle dachte, die mich eine Woche nach dem vierten Gang „Jakobsmuscheln auf Sauerkraut“ peinigten, erzählte ein anderer Partygast, dass er ziemlich Probleme mit Schnecken habe. Man könne die Schnecken nur essen, wenn sie in Kräuterbutter gedünstet werden. Ja, man esse die Schnecken eigentlich nur, wegen der zerlassenen Kräuterbutter, die dann mit frischem Weißbrot sehr gut schmecke.

Toter Hummer

Nun fehlten nur noch Geschichten mit Kaviar und Hummer. Die Klassiker sozusagen. Fischeier mag eigentlich keiner. Und an die schreckliche Art, den Hummer zu töten, darf man gar nicht denken und überhaupt sollte man ihn deshalb auch gar nicht essen. Richtig. Wir sollten vieles gar nicht essen aus vielen sehr gewichtigen Gründen.

Vielleicht sollte man analog zum Begriff „Politische Korrektheit“, der den besonders sensiblen Umgang mit der Sprache bezeichnet, um Minderheiten nicht allein schon durch die verwendeten Worte zu diskriminieren, den Begriff der ökologischen Korrektheit für unser Essverhalten einführen. Immerhin könnten wir uns bei gewissen Delikatessen nicht einmal darauf berufen, dass sie gar so unwiderstehlich munden.

Auf der Party gab es übrigens unter anderem Schweinsbraten nach italienischer Art in Rosmarin und Zwiebeln eingelegt und im Holzbackofen gebacken und zum Dessert wurde Stachelbeerkuchen mit Sahne- und Baiserschicht gereicht.

Vom Aussterben der Telefonzellen und der Parkuhren

Öffentlich Telefonieren heute - es gibt sie noch, die Telefonzelle. Aber selten in gutem Zustand.

Guten Tag!

Weinheim, 09. Januar 2012. Vor kurzem hat Gabi einen Beitrag gehört über Dinge, die quasi ausgestorben sind – und dabei ging es nicht um Dinosaurier, sondern um die jüngste Vergangenheit, also um Sachen, die noch vor wenigen Jahren zum Alltag gehörten. Gabi erinnert sich an Telefonzellen und Parkuhren.

Ich kann mich noch gut an den Geruch von Telefonzellen erinnern und vor allem den der Telefonhörer. Der Geruch war eine Mixtur aus Mensch und Rauch. Wenn ich mich recht erinnere, gab es kleine Aschenbecher aus Metall, die aber nie genutzt wurden und überall konnte man die Spuren der ausgedrückten Zigaretten erkennen. Die Telefonbücher waren meist zerfleddert und die Nummer, die man suchte, war meist in dem Teil, der ausgerissen war.

Systemfragen

Im Sommer war der Gestank und die Hitze in den Telefonzellen unerträglich und im Winter nicht viel besser, aber wenn man davorstand und in der Kälte darauf wartete, dass sie frei wurde, erschien der Innenraum durchaus verlockend.

Vor allem im Urlaub war die Telefonzelle meist die einzige Möglichkeit mit Zuhause zu telefonieren. In jedem Land musste man sich auf ein neues System einstellen, mal erst wählen, dann zahlen, mal umgekehrt. In Italien funktionierte telefonieren zu Lire-Zeiten eigentlich nur mit “Gettoni”, die man irgendwo erwerben musste. In England konnte man, wenn man schnell genug war, ein „Gut angekommen“ in den Hörer brüllen, bevor man die Münzen einwerfen musste.

Und überhaupt die Münzen. Nie hatte man das richtige Kleingeld parat, entweder – damals war telefonieren ja auch noch richtig teuer – waren die Zehnpfennigstücke in Nullkommanix weg oder aber man hatte eine Mark eingeworfen und der gewünschte Gesprächspartner war nicht zu Hause und stattdessen telefonierte man mit dem Vater.

Neues Styling – alter Geruch

In meiner Erinnerung sind Telefonzellen immer noch Gelb, obwohl mit dem Wandel von der Deutschen Post AG zur Telekom irgendwann ein Umstyling in grau-pinkfarbene Häuschen erfolgte, mit schickeren Hörern und komfortabler Tastenwahl. Der Geruch blieb.

Es gibt sie auch heute noch, aber wenn ich ehrlich bin, ich weiß eigentlich nicht, wo hier im Ort die nächste Telefonzelle steht. Meist sind das nur noch Wandgeräte, die man inzwischen auch mit Geldkarten füttern kann. Und auch heute sind sie selten in gutem Zustand. Ich glaube, die letzten zehn Jahre habe ich keine mehr benutzt und meine Kinder wie auch andere wahrscheinlich noch nie – die haben heute Handys.

Wirklich vermissen tue ich sie nicht, aber natürlich hatte sie auch ihre Vorzüge, so konnte man in der damals noch handylosen Zeit sagen: „Ich hätte dich ja gerne angerufen, habe aber leider keine Telefonzelle gefunden“, und ein unangenehmes Gespräch konnte man mit: „Du jetzt habe ich kein Kleingeld mehr“, problemlos abwürgen.

Ähnlich wie die Telefonzellen verschwinden auch die Parkuhren immer mehr aus den Straßenbildern – und das ist optisch kein Verlust – beziehungsweise werden durch moderne Parkautomaten ersetzt.

Die Einführung des Euros war der Anfang vom Ende

Als der Parkraum immer knapper wurde, führte man in den 50er Jahren die „Parkographen“ – eine amerikanische Erfindung – ein. Die Einführung des Euros 2002 war quasi der Anfang vom Ende, denn eine Umrüstung auf neue Münzen wäre für die Kommunen zu teuer geworden. So begann der Siegeszug der Parkautomaten und wo man früher pro Parkplatz eine Parkuhr brauchte, reicht heute ein Automat für viele.

Auch bei den Parkuhren fehlte mir ständig das passende Kleingeld. Und oft konnte man nur für eine halbe Stunde Münzen einwerfen, so dass man ständig wieder hinrennen und nachwerfen musste. Erfreulicherweise waren Parkuhren oft kaputt und mussten dann nicht befüttert werden.

Bedauere ich das „Aussterben“ von Telefonzellen und Parkuhren? Nicht wirklich, ich überlasse es nostalgischen Sammlern, sich Telefonzellen oder Parkuhren in den Garten zu stellen.

Ich freue mich, dass ich ein Handy habe und keine öffentlichen Telefoniermöglichkeiten mehr suchen muss, finde es praktisch, dass man Parkscheine auch (meist) für länger als eine halbe Stunde lösen kann, vermisse weder Euroschecks noch Überweisungsformulare, genieße also insgesamt die kleinen Erleichterungen im Alltag. Denn letztlich fahren wir auch nicht mehr mit der Postkutsche und Kerzenlicht. Das ist romantischen Stunden im Urlaub vorbehalten.

Kolumne: Vorsicht Jahreshoroskop

Alice und ihre Welt – eine Kolumne von Gesina Stärz

Einmal im Jahr kaufe ich mir ein Life Style Magazin. Im Dezember. Manchmal sind es auch zwei oder drei. Alle kaufe ich im Dezember. Wegen des Jahreshoroskops.

Nicht, dass ich an die Astrologie glauben würde. Ob die Sternenkonstellationen unser Leben beeinflussen, ist nicht zu beweisen. Wie auch? Das ist so ein bisschen wie mit der Wettervorhersage oder den Prognosen für Aktienkurse.

Anders als die Astrologie gehören die Metrologie, Betriebswirtschaft und die Zukunftsforschung zu den Wissenschaften. Aber deshalb ist der Anteil des gesicherten Wissens, das sie hervorbringen, nicht wesentlich größer. Insofern ist es nicht gerechtfertigt, wenn die Astrologie in einigen Kreisen belächelt wird.

Wissen, was sein wird.

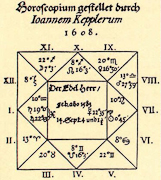

"Johannes Keplers Horoskop für Wallenstein, dem er hinzufügte: „Ich habe das Horoskop erst aufgestellt, als ich sicher war, daß meine Arbeit für jemanden berechnet war, der die Philosophie versteht und nicht unvereinbar dem Aberglauben unterlegen ist." Quelle: Wikipedia

Wissenschaftlich hin oder her – die meisten von uns wollen dennoch wissen, wie es um ihren beruflichen Erfolg, die Finanzen, die Liebe, den Gang der Dinge hier vor Ort und vielem mehr im kommenden Jahr bestellt ist. Und so lesen Sie ihr Jahreshoroskop.

Denn immerhin enthalten Jahreshoroskope immer auch eine Tendenz zum Besseren, sei es in der Liebe, im Beruf, was Geld betrifft oder Gesundheit. So auch das Jahreshoroskop 2012. Das Jahr 2012 ist ein Merkur-Jahr und das bedeutet, so die Astrologen, ganz gleich welchem Sternzeichen Sie angehören, ein allgemeiner Aufschwung steht an.

Wir dürfen uns also freuen: Denen, den es gut ging, wird es wohl demnach noch besser gehen und denen, mit denen es das Jahr 2011 nicht so gut meinte, dürfen mit der frohen Botschaft „Es wird besser“ ins neue Jahr starten.

Was man glaubt, wird manchmal wahr.

Das ist so ein bisschen wie beim Placeboeffekt. Ärzte verabreichen vermeintlich Medikamente, die eigentlich keine sind, also keine Wirkstoffe enthalten, was allerdings der Patient nicht weiß, und dennoch geht es ihm besser.

Die Schlussfolgerung: Nicht der Wirkstoff heilt, sondern allein der Glaube, dass der Wirkstoff leistet, was er verspricht, heilt. Das ist übrigens wissenschaftlich erwiesen.

Dies funktioniert beim Placeboeffekt nachweislich nur, solange der Patient glaubt, dass er ein richtiges Medikament einnimmt. Beim Jahreshoroskop gibt es auch so einen Hahnenfuß. Man sollte nie das Jahreshoroskop des vergangenen Jahres mit dem tatsächlichen Jahresverlauf vergleichen.

Ich habe es mal ausprobiert. Was prophezeite mir das Jahreshoroskop für 2011? Unter meinem Sternzeichen stand geschrieben: Das beste Jahr seit langem. Viel Liebe und viel Geld.

Was soll ich sagen: Es war das schwierigste Jahr überhaupt. Insofern dürfte die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein, dass das Jahreshoroskop 2012 wenigstens funktioniert – immerhin kann es nur noch besser werden.

Geprothmannt: Uneigennützige Wohltätigkeit? Von wegen! Spenden und Sponsoring sind Werbung

100 Euro sind viel Geld - manche zahlen das aber aus der "Porto-Kasse" und machen daraus ein Vielfaches an "Image"-Gewinn. Quelle: 100-Euro-Schein

Rhein-Neckar, 12. Dezember 2011. (red) Zur Zeit jagt eine Spendenübergabe die nächste – so wie vergangenes Jahr auch und nächstes Jahr wieder. Besonders in der Vorweihnachtszeit laden viele Firmen und Gemeinden ein, über mildtätige Spenden für den guten Zweck zu “berichten”. Klares Ziel dieser Aktionen: Die Spender und Sponsoren wollen sich damit ein gutes Image verschaffen – dabei ist das nichts anderes als Werbung.

Von Hardy Prothmann

Die Redaktion für die Lokalblogs in Nordbaden hat eine strikte Regel: Wir berichten nicht über Spenden, egal wie großzügig diese sind. Denn hinter fast jeder Spende steckt immer ein “Kalkül”, ein Hintergedanke und der ist nicht “mildtätig”, sondern egoistisch: Die spendende Firma oder Institution will sich damit ein gutes Image verschaffen.

Das ist auch absolut erlaubt – nur machen wir uns nicht zum Handlanger und zur erweiterten Pressestelle der Spender und Sponsoren. Wer aus Überzeugung spendet oder unterstützt, braucht seine Haltung nicht an die “große Glocke” zu hängen.

Millionen von privaten Spendern halten das so – sie geben Geld für alle möglichen Hilfsorganisationen und hoffen, dass damit anderen geholfen wird. Die allermeisten Spenderinnen und Spender bleiben “anonym” – es geht ihnen um die Hilfe und nicht um eine öffentliche Nennung.

Wer hingegen der “Öffentlichkeit” seine “Großzügigkeit” mitteilen möchte, kann eine Anzeige schalten. Das ist, wie gesagt, absolut erlaubt.

Aktuell haben wir über die Spende einer Interessengemeinschaft “Storchenkerwe” in Hirschberg berichtet: Die Einladung erschien frei von “Firmenwerbung” – denn die Initiative des Ortsfestes spendete Geld für gemeinnützige Zwecke. Deshalb haben wir den Termin wahrgenommen.

Vor Ort präsentierte man aber Spendenschecks mit Logo und Schriftzug einer regionalen Bank. Diese Werbung haben wir aus dem Foto herausretuschiert (weiße Fläche).

Das ist die einzige “saubere” Lösung – alles andere ist eine Form von Schleichwerbung, untergräbt die Glaubwürdigkeit von Journalismus (sofern die bei gewissen Medien nicht sowieso schon “six feed under” ist) und schadet letztlich auch dem “Werbekunden” – muss der doch ganz besonders an einem glaubwürdigen Umfeld interessiert sein.

Penetrant wird es – und das ist zunehmend der Fall – wenn die Sponsoren und Spender sogar die Berichterstattung vorschreiben wollen. Dagegen hilft nur konsequente Aufklärung und konsequente “Nicht-Berichterstattung” bei “Härtefällen”.

Penetrantes Sportsponsoring

Selbst in der Provinz treibt dieses Sponsorenunwesen nicht nur seltsame, sondern völlig inaktzeptable “Blüten”. Ein lokaler Tennisverein wollte uns beispielsweise nur Fotos gestatten, wenn das Sponsorlogo mit im Bild ist.

Das Ergebnis kann man hier nachlesen: “Kein Gruppenfoto ohne Sponsor”

taz verpixelt Sportfotos und stellt die Aktion anscheinend klammheimlich wieder ein.

Die taz hatte im August angekündigt, ab sofort alle Sportfotos zu verpixeln. Die Begründung:

Die Werbung im Fußball, Biathlon oder Handball ist mit den Jahren der Kommerzialisierung einfach zu aufdringlich, zu omnipräsent geworden. Da müssen intelligentere Lösungen her. Zum Beispiel: Weg mit dieser Flimmerbande.

Und:

Wir sind nicht mehr bereit, Eure Werbebotschaft auf Trikots und Werbebanden zu verbreiten. Es kann ja auch nicht Aufgabe einer Zeitung sein, die mit kritischer Distanz über Sport berichtet, täglich kostenlose Werbung von Vereinen und deren Sponsoren ins Blatt zu heben. Wir wollen durch die Verpixelung journalistisch noch unabhängiger werden.

Guter Ansatz – leider scheint die taz das nicht durchgehalten zu haben. Vielleicht wars auch nur ne Sommerloch-Saure-Gurken-Zeit-Meldung. Eine Erklärung, warum nicht mehr verpixelt wird, konnte ich nicht finden (Anfrage ist gestellt, der Artikel wird gerne nach einem Hinweis ergänzt).

Wir werden das in Zukunft weiter so halten: Wenn Spender und Sponsoren mit Ihren Logos genannt und abgebildet werden wollen, erhalten Sie ein Angebot zum Schalten einer gewerblichen Anzeige. Solche “Berichte” werden wir entsprechend als Anzeige kennzeichnen.

Andernfalls werden wir konsequent Spender und Logos aus Texten und Bildern entfernen – denn es geht doch um Mildtätigkeit? Oder geht es doch um etwas anderes? Sollten wir deshalb nicht mehr zu solchen Anlässen eingeladen werden, können wir gerne darauf verzichten.

Trennungsgebot

Gut und richtig wäre, wenn vor allem Zeitungen diesem Beispiel folgen würden – das aber darf man tatsächlich bezweifeln, denn dort gibt es schon längst kein Trennungsgebot zwischen Redaktion und Anzeigen mehr, sondern nur noch die Haltung, dass man Anzeigenkunden nicht “verprellen” will.

Die Masse der Leserinnen und Leser zahlt zwar insgesamt viel und bedeutendes Geld fürs “Abo” – unterm Strich sind das aber knapp 30 Euro und was bedeutet so ein Betrag, wenn an anderen “Aufträgen” ein paar mehr Nullen dranhängen, also 3.000, 30.000 oder gar 3.000.000 Euro? Es wird anhand der “Nullen” schnell klar, auf wen man “Rücksicht” nimmt und für welche “Nullen-Informationen” man sich entscheidet.

"Redaktionelles" Foto ab Spendenhöhe von 500 Euro - bitte Text mitschicken.

Allerdings gibt es auch hier “Regeln” – die hängen von der Höhe der Spende ab. Der Mannheimer Morgen macht zum Beispiel “grundsätzlich” erst ab 500 Euro Spendensumme ein Foto. Warum, wieso, weshalb? Darüber gibt es keine uns bekannten Informationen.

Ethisches Handeln

Mal schauen, wie Spender und Sponsoren mit unserer transparenten Haltung umgehen – dazu wird es, sofern interessant, einen Nachbericht geben.

Soviel sei noch angemerkt: Unternehmen, die mindestens zehn Prozent ihres Gewinns spenden, werden wir sofort lobend erwähnen, weil das tatsächlich Spenden sind, die “bemerkenswert” sind. Keine Sorge – es gibt vermutlich kein einziges Unternehmen, das so verfährt.

Vereine sollten sich nicht zu jedem Preis “kaufen” lassen

Vereine, die sich für ein paar Euro “Spendengeld” oder “Sponsoring” als Vermarktungsfläche missbrauchen lassen, sollten tatsächlich darüber nachdenken, worum es geht.

Um Förderung von Kultur, Jugend oder Sport oder darum, dass die ehrenamtlichen Helfer wirklich sehr viel Arbeit aufbringen und sich von Firmen durch im Vergleich minimale “Förderung” dann die hier “erwirtschaftete” Aufmerksamkeit abkaufen lassen? Das kann nicht im Sinne von Kultur, Jugend und Sport sein – und auch nicht im Sinne der Unternehmen.

Und ein besonders Geschmäckle bekommen solche Spenden dann, wenn die Spenderfirmen nicht nur beim Image die Nutznießer sind, sondern durch Aufträge und Geschäfte mit den Vereinen wiederum einen ganz klaren geschäftlichen Vorteil suchen.

Dann haben Spenden sogar eher die Funktion einer Bestechung und sind vollends pervertiert. Und auch das ist leider oft schon fast “üblich”.

Spendenziele müssen transparent sein

Gemeinden müssen Spenden beispielsweise längst öffentlich machen und transparent darstellen – das sieht das Geldwäschegesetz so vor. Und dafür gibt es ganz sicher Gründe.

Damit Sie mich richtig verstehen: Spenden sind gut und wichtig. Und jeder Euro hat seinen Wert.

Spenden sollten aber das sein, was sie sein sollen: Ein Beitrag zu einer besseren Welt. Ganz privat, ganz individuell nach den Möglichkeiten.

Wer Spenden und “Sponsoring” auch nur im Ansatz für eigene “Zwecke” einsetzt, muss sich moralisch selbst verpflichten, seinen Anteil an Eigennutz klar darzustellen – damit keine “Missverständnisse” aufkommen.

Wenn ein Großkonzern beispielsweise 1 Million Euro spendet, ist das vielen Medien eine Nachricht wert. Zeitungen wie der MM berichten mit Bild erst ab 500 Euro. Für den Konzern bedeutet 1 Million vielleicht nur einen 0,000-irgendwas Anteil an seinen Möglichkeiten. Für eine Initiative sind 500 oder 1.000 Euro hingegen alles, was man “aufbieten” kann.

Wer ist nun “großzügiger”? Wer verdient mehr Aufmerksamkeit? Worüber sollte man dankbarer sein? Worüber berichten?

Denken Sie mal drüber nach – eine Meinung zu dem Thema ist gar nicht so einfach zu finden.

Ist halt alles immer “relativ” – dafür muss man kein Einstein sein.

Ihr

Anmerkung: Wir haben anfänglich auch über Spenden berichtet und vor kurzem noch im Weinheimblog über eine Aktion zu Defibrilatoren in der Stadt. Dabei wurde auch eine spendende Bank genannt. Künftig werden wir das kompromisslos handhaben.

Kolumne: Professor Paul Kirchhof und die Insel der Glückseligen

Alice und ihre Welt – eine Kolumne von Gesina Stärz

Alice findet, die Welt wird den surrealen Bildern des spanischen Malers Salvador Dali immer ähnlicher. Was bisher als sicher galt, das löst sich auf. Nichts ist mehr wie es ist, nur wie ist es dann? Alice berichtet aus einer sich verändernden Welt…

Und was Herr Kirchhof mit jedem von uns zu tun hat, erfahren Sie, wenn Sie weiterlesen.

Denn Alice sieht die Welt mit anderen Augen. Der besondere Blick verschafft wunderbare Einsichten.

Geprothmannt: Die Fischfutter-Affäre oder Butter bei die Fische

Weinheim/Heddesheim/Berlin, 28. November 2011. Der Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele (Bündnis90/Die Grünen) wirft uns vor, ungerechtfertigt seine “Privatsphäre” verletzt und falsche Angaben gemacht zu haben. Bundesweit heißt der Vorgang mittlerweile in den Medien “Fischfutter-Affäre” und meint doch nur ein reichlich absurdes Theater mit tatsächlich ernsten Folgen.

Von Hardy Prothmann

Ist jemand, der sich mit seiner Geschäftsvisitenkarte ausweist, privat? Hans-Christian Ströbele sieht sich dann als "privat", wenn ihm das in den Kram passt.

Der Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele hat mich als verantwortlichen Redakteur dieser Internet-Lokalzeitung am Freitag, den 25. November 2011, durch den (“berühmt-berüchtigen”) Rechtsanwalt Johannes Eisenberg abmahnen lassen.

Herr Ströbele hat mit seinem Anwalt einen “Streitwert” von 10.000 Euro festgelegt, der gleichzeitig die Höhe der “Vertragsstrafe” bei Wiederholung festlegt. Ich soll mich verpflichten, künftig diese Behauptung zu unterlassen:

Bundestagsmitglied Christian Ströbele (Grüne) zeigte 13-jährigen Heddesheimer an.

Diese Aussage ist nicht korrekt und ich wiederhole sie auch nicht.

Außerdem soll ich Anwaltskosten in Höhe von 775,64 Euro für ein zweiseitiges Schreiben zahlen. Herr Ströbele war “gnädig”. Er hätte auch 20.000 oder 50.000 oder 100.000 Euro oder eine Million als “Streitwert festlegen” können – dementsprechend berechnet sich die Anwaltsgebühr. Herr Ströbele meint, dass 10.000 Euro für diesen Satz ein “angemessener Wert” sind.

Der Anwalt Johannes Eisenberg hat mir gleichzeitig “ausdrücklich eine jedwede auch nur indirekte publizistische Nutzung verboten” – sprich: Die Abmahnung sollte diskret behandelt werden. Vermutlich aus Gründen der “Privatsphärenwahrung”.

Richtigstellung

Der inkriminierte Artikel selbst wurde nicht inhaltlich abgemahnt. Ausschließlich die Überschrift. Und diese war tatsächlich unverschuldet fehlerhaft. Herr Ströbele hat keinen Hinweis auf den Fehler gegeben, sondern nur abgemahnt. Ich habe erneut geprüft, den Fehler identifiziert und korrigiert. Die korrekte Überschrift lautet:

Ehefrau von Bundestagsmitglied Christian Ströbele (Grüne) zeigte 13-jährigen Heddesheimer an

Über meinen Berliner Anwalt Dominic Blim habe ich deshalb am Sonntag eine Unterlassungserklärung an den Anwalt von Herrn Ströbele übermitteln lassen.

Denn ich habe überhaupt kein Interesse, eine fehlerhafte Sache zu behaupten. Und ich habe noch weniger Interesse, mich mit dem Privatleben von Herrn Ströbele zu befassen. Ich darf sogar behaupten, dass ich einen gewissen – sicher keinen wohligen - Schauer bei dem Gedanken an das Privatleben des Herrn Ströbele empfinden würde. Auch ohne “Unterlassungserklärungsabmahnung” kann ich Herrn Ströbele versichern, dass ich überhaupt kein Interesse an seinem Privatleben habe.

Vorsatz: Information der Öffentlichkeit

Hardy Prothmann: "Journalismus hat nicht die Aufgabe zu gefallen, sondern zu informieren. Punkt."

Als Journalist habe ich einzig und allein ein Interesse, die Öffentlichkeit zutreffend zu informieren und meine mir grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit auszuüben. Diesem Vorsatz bin ich unter strenger Einhaltung der journalistischen Sorgfaltspflicht nachgekommen. Ich habe umfangreich recherchiert und nach Einholung aller mir zur Verfügung stehenden Informationen die “abgemahnte” Schlagzeile formuliert.

Die Achtung von Privatsphären ist für mich nicht nur eine Selbstverständlichkeit, ganz im Gegenteil bin ich unter Journalistenkollegen als kritischer Mahner bekannt. Denn viel zu oft beschädigen Journalisten durch schlechte Arbeit die gesamte Branche. Einerseits verteidige ich die Informationsfreiheit, andererseits kritisiere ich verfehlte Überschreitungen.

Ganz sicher passieren auch mir Fehler. War das ein Fehler? Ich wurde durch eine Informantin Anfang August auf den Vorfall aufmerksam gemacht, danach habe ich umfangreich recherchiert – im Bewusstsein, es mit einem “Prominenten” zu tun zu haben.

Dann habe ich das “Thema” liegen gelassen. Vor allem, um Informanten und Zeugen zu schützen und um die “Einordnung” reifen zu lassen. Es gab einen Vorfall, Streit, Stress, eine prominent-politische Persönlichkeit.

Aggressive “Promis”

Als verantwortungsbewusster Journalist weiß ich, dass je “prominenter” eine Person ist, umso mehr Vorsicht angebracht ist. Nicht, weil diese Personen mehr Rechte als “normale Leute” hätten – meist haben sie mehr Geld, bessere “Kontakte” und sind oft sehr aggressiv.

Weil ich verantwortlich arbeite, habe ich den Akteuren Zeit gelassen, sich zu beruhigen. Als ich die Recherche wieder aufgenommen hatte, entsprachen die neuen “Erkenntnisse” denen, die ich schon recherchiert hatte. Ich holte letztlich eine amtliche Auskunft ein, um die Bestätigung des Vorfalls zu prüfen.

Danach habe ich den Bericht geschrieben und veröffentlicht, der inhaltlich von Herrn Ströbele und seinem Anwalt auch nicht abgemahnt worden ist.

Kalkulierte Abmahnung

Ich habe im Sinne der journalistischen Sorgfaltspflicht Herrn Ströbele telefonisch und per email zu erreichen versucht. Herr Ströbele hat diesen Versuch einer Kontaktaufnahme mittlerweile indirekt über einen Zeitungsbericht bestätigt, und hatte demnach keine “Zeit” für eine Antwort auf meine Nachfrage.

Herr Ströbele hatte aber die Zeit, weil er keine Zeit hatte, seinen Anwalt Eisenberg zu beauftragen, mich abmahnen zu lassen. Keine Zeit also. Weder für eine Information, für eine “Klar”-Stellung, für eine Einigung. Genug Zeit aber, zu kalkulieren, dass ein Auftrag an den Anwalt die “Gegenseite” schlappe fast 800 Euro kostet. Und zu kalkulieren, dass, wenn das nicht erfolgreich ist, selbst die knapp 800 Euro zu bezahlen.

Herr Ströbele hat auch nicht umgehend gehandelt, obwohl er früh Kenntnis hatte. Der Artikel erschien am Dienstag. Die Abmahnung kam am Freitagvormittag mit einer 8-Stunden-Frist, um reagieren zu können. Auch eigene Rechtsanwälte sind freitags manchmal früh im Wochenende. Man könnte vermuten, dass das kalkuliert worden ist. Damit sage ich nicht, dass es das ist, ich sage nur, es könnte so sein.

“Klasse”-Fragen

Ganz ehrlich? “Soviel Zeit”, eben mal 800 Euro zu “riskieren”, möchten wohl viele Menschen gerne mal haben. Es gibt aber sehr viel mehr Menschen, die mit weniger als der Hälfte ihren Lebensunterhalt “bestreiten” müssen. Hans-Christian Ströbele gehört garantiert nicht zu dieser “Klasse”.

Freie Journalisten, denen Herr Ströbele ab und an und gerade vergangenen Samstag wieder mit irgendeinem Spruch von “Pressefreiheit” und so den “Rücken” stärkte, neigen manchmal noch dazu, sich wirklich reinzuhängen, zu recherchieren, nachzufragen, genau zu berichten.

Über die Bezahlung muss man nicht wirklich reden – es sind Hungerlöhne, die die meisten in diesem “Job” erhalten. Von Herrn Ströbele ist mir kein Zitat bekannt, mit dem er dies, als Förderer der “Pressefreiheit” mal angemahnt hätte. Ich kenne ihn seit ein paar Tagen nur als Abmahner mit saftigen Gebühren für “Star”-Anwälte.

Und daraus folgere ich, dass Herr Ströbele sich für so etwas in der Art hält, also einen Star. Ich meine jetzt nicht den Vogel, sondern eine prominente “Persönlichkeit” mit einem “Recht auf Privatsphäre”.

Wann ist wer privat?

Nur seltsam, wenn ein Privatmann sich vor Ort als MdB per Visitenkarte ausweist. Und den beteiligten Personen erst dadurch bewusst wird, mit wem sie es “zu tun haben”.

Es gibt Gerüchte, dass das auch Beamte vor Ort “beeindruckt” hat.

All das sind “kleine Geschichten” im Umfeld des Themas zur “Fischfutter-Affäre”, die im Umlauf sind. Manchmal werden “kleine Geschichten” ja auch “große Geschichten”, wie man unzweifelhaft gerade im Zusammenhang mit der Fischfutter-Affäre feststellen konnte.

Ich mache jetzt das, was ich als Reporter immer tue: Ich suche Geschichten, die man aufschreiben muss, weil sie wichtig für die öffentliche Meinung sind.

Aktuell recherchiere ich die Angaben einer prominenten Persönlichkeit, deren Wahrheitsgehalt zweifelhaft ist. Das ist harte Arbeit, vor allem, weil jede Fehlinformation durch andere den “eigenen Arsch kosten kann”.

Also gehe ich wie immer sorgfältig und systematisch vor.

“Gefällt” ist kein journalistisches Kriterium

Ich schütze dabei meine Informanten, halte mich aus Privatsphären raus (hat mir schon sehr oft Geschichten nicht möglich gemacht), gehe aber jedem Hinweis nach.

Und wenn die Story fertig ist, wird sie veröffentlicht.

Ganz egal, ob das jemandem “Prominenten” gefällt oder nicht.

Der Unterschied zwischen Herrn Ströbele und anderen “einflussreichen Persönlichkeiten” ist: Ich nutze Informationen, das Wort und die Meinungsfreiheit.

Andere nutzen Geld, Kontakte und Seilschaften und wenn das nicht taugt, einen “Promi”-Anwalt wie diesen Eisenhut oder wie immer der auch heißt.

Butter bei die Fische

Manchmal nutzt allerdings auch jemand seinen Verstand.

Doch das ist selten der Fall.

Trotzdem gilt: Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Für Journalisten gilt: Butter bei die Fische.

Also zur Sache kommen, Klartext reden, Fakten veröffentlichen.

Herr Ströbele kann sicher sein, dass es Butter an die Fische geben wird.

Link:

Auf Facebook hatsich Hans-Christian Ströbele am Sonntagabend zur Sache geäußert.

Spendenaufruf:

Sofern Sie uns unterstützen möchten, bitten wir um eine Spende, denn wir rechnen wegen des Rufs von Anwalt Eisenberg mit einem Verfahren und Kosten von bis zu 5.000 Euro in erster Instanz, sofern die Sache vor Gericht geht. Und mit einer Verdoppelung, sollte eine zweite Instanz nötig sein. Wir werden die eingegangenen Spenden ausschließlich für die Rechtskosten verwenden.

Wir werden fortlaufend über die Höhe der eingegangenen Spenden berichten. Die Namen der Spender behandeln wir anonym, auf Wunsch nennen wir sie auch. Geld, das nicht für dieses Verfahren benötigt wird, werden wir dem Verein “Journalisten helfen Journalisten” spenden, die vor allem Journalisten in Krisenregionen unterstützen. Dort wird selten abgemahnt, dafür vorzugsweise gefoltert und geschossen, um Berichterstatter (mund)tot zu machen.

Bankverbindung: Hardy Prothmann, comdirect Konto: 218213700, BLZ: 20041133

Den aktualisierten Spendenstand finden Sie im Artikel zur “Fischfutter-Affäre” Ströbele

Der Blogger Sascha Pallenberg hat mir großzügig die Bezahlung der Abmahngebühren in Höhe von 775 Euro angeboten, sofern dies nötig sein sollte.

Vielen Dank dafür!

Der Kampf gegen die Läuse

Guten Tag!

Rhein-Neckar, 21. November 2011. Manches erlebt man als großes Drama und erst in der Rückschau erkennt man auch die humoristische Seite. Gabi erinnert sich noch gut, wie gelbe Zettel und Kopfläuse zu ihrem Alltag gehörten und mit welchen Mitteln sie dagegen kämpfte.

Die Kopflaus (lat.: Pediculus humanus capitis). Foto: Wikipedia.

Vor Kurzem war ich mit zwei Freundinnen in einer nicht wirklich erwähnenswerten amerikanischen Komödie im Kino. Bei der Heimfahrt im Auto beschlossen wir, den Film hätten wir uns sparen können, wenn da nicht die eine Szene gewesen wäre, in der sich die Hauptdarstellerin – Typ erfolgreiche Geschäftsfrau, Supermutter und Superehefrau – bei einer Besprechung immer wieder verzweifelt am Kopf kratzte. Kurz zuvor hatte sie von der Nanny die SMS erhalten: „Die Kinder haben Läuse!“

Jetzt, Jahre später, konnten wir darüber herzhaft lachen, aber ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als ein winzig kleines Tier – natürlich im unüberschaubaren Plural – die Kopflaus (lat.: Pediculus humanus capitis) – uns das Leben zur Hölle machte.

Ich vergesse nie, wie meine Tochter mit einem gelben Zettel aus dem Kindergarten kam, der uns Eltern darauf hinwies: „In der Gruppe gibt es Läuse, bitte untersuchen Sie Ihr Kind.“

Dieser Zettel wurden während der Kindergarten- und Grundschulzeit zu unserem festen Begleiter und verfolgte uns sogar noch in der fünften Klasse am Gymnasium.

Aus meiner Kindheit kannte ich keine Läuse, ich hatte nie welche und es wurde nur ab und an gemunkelt, wenn jemand seinem Kind die Haare streichholzkurz schneiden ließ.

„Die kriegt man nur, wenn man dreckig ist“

„Die kriegt man nur, wenn man dreckig ist“, pflegte meine Großmutter zu sagen. „Und natürlich damals im Krieg“, aber das waren bekanntlich andere Zeiten.

Nun denn, meine Tochter hatte langes, sehr langes, dickes, welliges Haar, dem ich mich nun mit einem kleinen schmal gezinkten Nissenkamm näherte. Eben so, wie es auf dem Schreiben des Gesundheitsamtes beschrieben war. Zentimeter um Zentimeter kämpfte ich mich, unter dem lauten Gebrüll meines Kindes, durch die Mähne. Und fand – nichts. Klar, dachte ich mir, warum sollen wir auch Läuse haben.

Nur zwei Tage später beobachtete ich meine Tochter, wie sie sich wieder und wieder kratze und auch mich überfiel ein Juckreiz. „Das ist alles Einbildung“, sagte eine Freundin und sie sollte nicht Recht behalten.

Eine weitere Kopfkontrolle offenbarte die Katastrophe millimeterkleine, äußerst agile Tierchen huschten über das Haupt. Ich war verzweifelt. Rannte in die Apotheke und fragte leise und verschämt nach einem Lausmittel, wirksam sollte es sein. „Goldgeist forte“ wurde mir empfohlen und ich bekam gleichzeitig den Hinweis, es könnten ja auch noch andere Familienmitglieder befallen sein. Ich nahm gleich die Familienpackung.

Ich nachte den Läusen eine Kampfansage. Der restliche Nachmittag gestaltete sich zu einem Alptraum: Ich zog alle Betten und Sofakissen ab, Sohn, Mann, Tochter und ich selbst wurden mit dem scharf riechenden, höllisch stinkenden Extrakt behandelt, tausende von Haarsträhnen wurden durchkämmt, die Kuscheltiere wandert in Plastiktüten verpackt in die Gefriertruhe. Am Abend war ich total erledigt, aber glücklich, diesen kleinen Viechern hatte ich den Garaus bereitet.

Für dieses Mal, denn nur wenige Wochen später brachte mein Sohn einen gelben Zettel aus der Grundschule mit und die gleiche Prozedur ging von Vorne los.

Bei der Laus gilt für mich kein Artenschutz

Ich weiß nicht mehr, wie viele Flaschen von „Goldgeist forte“ ich in den folgenden Jahren verbraucht habe, irgendwann wurden diese kleinen Biester auf alle Fälle resistent und ein neues Mittel wurde unter vorgehaltener Hand gepriesen. Das eine verklebt, das andere erstickt, egal wie, die Läuse mussten getötet werden – hier gilt für mich kein Artenschutz.

In der Anfang-Laus-Phase getraute man sich kaum öffentlich darüber zu reden, doch schon bald gestaltete das Laus-Thema ganze Nachmittagstreffen und gute Tipps wurden ausgetauscht. Und da die kleinen Bestien auch vor Grenzen nicht zurückschrecken bekam ich hilfreiche Ratschläge auch von Freunden aus der Schweiz und aus dem Elsaß. Letztlich blieb kaum einer verschont und gemeinsam ließ es sich besser ertragen.

„Seid ihr lausfrei?“ wurde so zur gängigen Floskel bevor sich Kinder zum Übernachten verabredeten.

Und dann auf einmal war es vorbei. Es kamen keine Zettel mehr, es gab keine Juckanfälle und vor allem es gab keine kleinen Tiere mehr.

Wie oft wir wirklich Läuse hatten, ich weiß es nicht, einmal auf alle Fälle traf es meinen Sohn, einmal mich und etliche Male meine Tochter. Mein Mann blieb verschont, „du riechst wahrscheinlich nicht gut“, versuchte es ihm meine Tochter zu erklären.

Und während ich das alles schreibe, fängt es an, mich fürchterlich zu jucken – aber diesmal ist es ganz bestimmt nur Einbildung.

“Jein” ist keine Lösung, aber ein Ansatz

//

Guten Tag!

Rhein-Neckar, 07. November 2011. Es gibt “Nein-Sager” und die ewigen “Ja-Sager” und zwar nicht nur in Indien. Und vielleicht gibt es auch einen Weg dazwischen, fragt sich Gabi.

Dieser Tage habe ich einen Bericht darüber gehört, dass Inder unglaublich hilfsbereit sind und deshalb auch eine Frage niemals mit „nein“ beantworten, denn das ist unhöflich und gegen die Gastfreundschaft.

Fragt man in Indien also nach dem Weg, ist es gleichgültig, ob der Gefragten ihn kennt oder nicht, er wird versuchen, eine Wegbeschreibung abzugeben.- Folglich wird dem Fragenden in Indien stets geholfen und selbst, wenn er letztendlich in Katmandu und nicht am Taj Mahal ankommt. “Nein” sagen ist in Indien demnach absolut verpönt.

Filmplakat zum "Ja-Sager".

Die amerikanische Filmindustrie hat diesem Phänomen mit dem “Ja-Sager” sogar eine eigene Komödie gewidmet und schon Bertolt Brecht hat 1930 ein Lehrstück über den “Jasager” geschrieben.

Aber so weit muss man ja gar nicht gehen. Auch hier zu Lande, fällt vielen das „Nein“ sagen schwerer als das „Ja“ sagen und so kann die Frage, „kannst du mir einen Salat für meine Party machen“, in einen absoluten Stress ausarten. Denn selbst, wenn man weiß, dass man überhaupt keine Zeit hat, sagt man meistens „Klar, doch, gerne“, mit dem Resultat, man gerät in absolute Hektik und landet an der Kühltheke des Supermarktes.

Kürzlich fragte mich eine Freundin: „Kannst du mich heute Mittag eventuell vom Bahnhof abholen?“ Sofort antwortete ich: “Ja, gerne doch”, obwohl ich genau wusste, ich komme erst spät von der Arbeit nach Hause, die Kinder wollen etwas essen und zudem habe ich noch einen Arzttermin. Das Resultat war, ich geriet in Panik, wurde hektisch und übellaunig.

„Ich hoffe, du hattest nicht zu viel Stress.“

Als ich am Bahnhof ankomme, sieht meine Freundin- meine Schweißperlen auf der Stirn und sagt: „Ich hoffe, du hattest nicht zu viel Stress.“ Und was antworte ich? Na, richtig, ich sage „Das war überhaupt kein Problem, das mache ich doch gerne“.

Das „Ja-Sagen“ wird spätestens dann fatal, wenn man Kinder hat. Das fängt im Kindergarten an, betrifft die Teilnahme jeglicher Freizeitaktivitäten und gipfelt in der Schulzeit.

Ich gehöre demnach prinzipiell immer zu den ersten, die bei Sommerfesten Kuchen backen und die sich in die Helferliste eintragen. Ich war Elternbeirätin – und das war keine Ehre, sondern eindeutig Pflichtprogramm -, hole meinen Halbwüchsigen nebst weiterer Kids nachts um drei Uhr nach einer Venedig-Exkursion vom Bus ab, bekoche spontan – “Mama, du hast doch nichts dagegen, ich habe noch ein paar Freundinnen zum Essen mitgebracht” – vier kichernde Teenager und trage mich immer ein, wenn Fahrdienste gesucht werden.

Und natürlich wissen auch meine Kinder, meine Freunde und mein Mann, dass ich es mit dem „Nein-sagen“ nicht so habe – und nutzen dies – so meine ich – schamlos aus.

Meistens reicht ein „Wenn-es-dir-zuviel-ist“ oder „ich-kann-es-auch-selbst-machen“ oder ein „es-wäre-toll-wenn-du-mir-helfen-könntest“ aus und ich stehe parat.

Wenn ich mich also kritisch betrachte, heißt das eindeutig, ich möchte gebraucht werden, ich möchte die Retterin in der Not sein, ich lechze nach „das-hast-du-toll-gemacht“.

Kürzlich habe ich mit einer Freundin über diesen Gen-Defekt gesprochen. Sie selbst bekennt sich freimütig zu den „Nein-Sagern“.

„Weißt du“, sagte sie, „wenn du „nein“ sagst, kannst du daraus auch noch ein „Ja“ machen, umgekehrt funktioniert das nicht. Also sage ich erst mal „Nein“ und warte dann ab.“

Das Resultat ist eindeutig, während sie abwartet, haben die „Ja-Sager“ schon längst ihre aktive Rolle übernommen und die „Nein-Sager“ können sich zurücklehnen, aufatmen und sagen: „Im Notfall hätte ich schon mitgemacht, aber ihr braucht mich ja nicht mehr“.

“Jein” – ein Kompromiss?

Bingo, so funktioniert das Spiel. Ich habe verstanden.

Das heißt, „Nein“ sagen und abwarten und der Kelch geht vorüber. Und wenn das alle machen, passiert gar nichts mehr. Alle sagen „Nein“, folglich alles stagniert.

Das kann also nicht die Lösung sein.

Der Kompromiss wäre also ein „Jein“. Aber das ist eigentlich nur ein irgendwo „Dazwischen“. Und zwischen zwei Stühlen sitzt es sich bekanntlich am Schlechtesten.

In letzter Zeit habe ich mir deshalb angewöhnt, erst mal tief Luft zu holen und mir eine Atempause zu gönnen, sprich, ich antworte nicht gleich und gestehe mir und meinem Gegenüber zu, dass ich mir meine Antwort überlegen kann, vor allem bei Spontan-Anfragen.

Das heißt, wenn mich spätabends mein Sohn anruft und fragt, kann ich bei XY übernachten, wenn mein Mann fragt, kannst heute Nachmittag für mich XY machen, wenn eine Freundin fragt, treffen wir uns am XY – ich muss es aber gleich wissen -, wenn meine Tochter fragt, können wir gleich ins Einkauszentrum fahren, um XY zu kaufen, wenn mein Chef sagt, ich müsste bis zum nächsten Tag XY erledigen, dann sage ich ganz entspannt: „Darüber muss ich noch nachdenken, fragt mich in einer halben Stunde noch mal.“

Oft klappt es, oft auch nicht. Aber ich arbeite daran. Und wenn ich mal nach Indien reise, werde ich mich nicht wundern, wenn ich in Katmandu lande und nicht am Taj Mahal, und vorsorglich werde ich mir eine Straßenkarte mitnehmen.

Was haben Zumba und Istanbul gemeinsam?

//

Guten Tag!

Rhein-Neckar, 24. Oktober 2011.- Was haben Zumba und Istanbul gemeinsam? Richtig, beides ist im Moment unglaublich angesagt. Und irgendwie kommt man zur Zeit um beides nicht herum, musste Gabi feststellen.

Wie nennt man das, wenn uns plötzlich und überall immer wieder dieselben Begriffe begegnen? Und je mehr man darauf achtet, umso auffälliger wird es? Richtig, subjektive Selektion.

Istanbul - Stadt auf zwei Kontinenten.

Doch jetzt erst Mal zu Istanbul, davor Konstantinopel und davor Byzanz: Istanbul ist nicht (!) die Hauptstadt der Türkei – das ist Ankara – aber die größte Stadt der Türkei und mit ihren rund 13 Millionen (oder auch 20) unter den Top Five weltweit. Und es ist die einzige Stadt dieser Welt, die auf zwei Kontinenten – Asien und Europa – liegt.

Also, hier knallt Morgenland auf Abendland und das schon seit Tausenden von Jahren. Hier treffen sich Mini-berockte Türkinnen mit verschleierten Türkinnen, hier stehen Moscheen neben großen Christenhäusern – alles im allem – hier geht-€™s ab. Laut, bunt – Döner gegen Big Mac. Und all-€™ das auch nicht erst seit gestern.

Wer redet noch vom Big Apple oder gar von Paris – alle reisen nach Istanbul

Und dann kommt plötzlich eine Welle und bringt die Stadt zur Brandung. Wer redet noch vom Big Apple oder gar von Paris – alle reisen nach Istanbul. Es fängt langsam an, steigert sich und plötzlich man hat das Gefühl, sofort dorthin reisen zu müssen.

Aber der Reihe nach. Ich unterhielt mich mit Bekannten, die mir erzählten, dass sie für ein verlängertes Wochenende nach Istanbul fliegen. Schön, dachte ich, würde ich auch gerne, und nichts weiter. Ein paar Tage später erzählte mir eine Freundin, dass ihr Bruder seine Flitterwochen in Istanbul verbringt und als ich kürzlich mit einer anderen Freundin im Café saß und sie sagte, sie fliegen in den Herbstferien nach Istanbul, wunderte mich das nicht mehr wirklich.

Verstärkt wurde dieses Gefühl von meinem Radiosender- - und da bin ich wirklich ganz einfach strukturiert, ich höre nämlich jeden Morgen auf der Fahrt zur Arbeit immer den gleichen – der, und das wird jetzt niemanden wundern, Reisen nach, Sie wissen schon, Istanbul, verloste und jeden Morgen, neue Details zu dieser Metropole verkündete.

Und spätestens als mein Mann sagte: „Schatz, wir sollten mal nach Istanbul fliegen, das muss eine ganz tolle Stadt sein“ – und er hört weder den Sender noch war er bei den Gesprächen dabei – wusste ich, diese Stadt ist gerade richtig angesagt.

Aerobic war gestern – Zumba ist heute

Zumba - auch überall im Internet zu finden

Und nun zu „Zumba“. Und, ganz ehrlich, vor einem halben Jahr kannte ich den Begriff noch nicht einmal, und inzwischen ist man total out, wenn man nicht weiß, was sich dahinter verbirgt.

Aerobic, Bauch-Beine-Po, Spinning oder Pilates waren gestern, Zumba ist heute. Der neueste Trend aus den Fitnessstudios.

Wer sich in um seine Idealfigur sorgt, schwört nun auf das Tanz-Work-out Zumba. Die Fitness-Neuheit aus Kolumbien enthält Schritte aus lateinamerikanischen Tänzen wie Salsa, Merengue, Samba oder Cumbia. Und als Erfinder von Zumba gilt der kolumbianischstämmige Choreograf Alberto Perez aus Miami, genannt Beto.

Gibt man „Zumba“ bei Google ein, erhält man 34.000.000 Treffer. Und jetzt erzählen Sie mir bitte nicht, Sie haben davon noch nichts gehört.

In den USA gibt es dieses Wunderwaffe für die Traumfigur – eine Bekannte raunte mir vor Kurzem nach einer Stunde zu: „Man verliert rund 1000 Kalorien pro Trainingseinheit“ (was ich im übrigen nicht glaube) – schon seit gut zwei Jahren und auch in deutschen Metropolen trainiert man schon länger nach lateinamerikanischen Rhythmen.

In meinem nordbadisches Kleinstadtleben ist der Begriff „Zumba“ erstmalig im Frühling dieses Jahres aufgetaucht, als eine Freundin mir von ihrem „Zumba“-Lehrer vorschwärmte.

„Bitte, was“, fragte ich und outete mich sogleich, ob meines hinterwälderischen Unwissens.

Wenig Tage später erzählte eine Kollegin begeistert von ihrem neuen „Zumba“-Kurs und eine weitere nickte dabei zustimmend mit dem Kopf und verkündete, als Jamaikanerin liege ihr das sowieso im Blut.

Zumba – macht höllisch Spaß und gute Laune

Da ich Sie jetzt nicht langweilen will, erspare ich Ihnen weitere Begebenheiten, die mich davon überzeugten, dass sich hier wohl ein Trend durchgesetzt hatte und einen „Zumba“-Gutschein weiter – den ich von der Freundin mit dem tollen „Zumba“-Lehrer geschenkt bekommen hatte – befand ich mich unter 30 schwitzenden, lachenden und tanzenden Frauen (die beiden Männer, die teilnahmen, können wir hier getrost vernachlässigen), jeglichen Alters und unterschiedlichster Maße, die zu südamerikanischen Klängen, Hüfte, Bauch und Arme schwingen ließen.

Ehrlich, bei den wenigsten sieht es wirklich südamerikanisch aus, dass man dabei 1000 Kalorien verliert, bezweifle ich auch, aber es macht höllisch Spaß und gute Laune und ist dazu noch gesund.

Und als ich in der Umkleidekabine zwei „Zumba“-Mitstreiterinnen über ihren Wochendtrip nach Istanbul unterhielten, war mir klar, ein Trend kommt selten allein und zuweilen geht er auch Allianzen ein.

Klems Rückblick: Das Internet vor zehn Jahren – was man damals schon so alles wusste…

Wie war das vor zehn Jahren? Datenbankprofi Michael Klems informiert uns bis Weihnachten über "wichtige" Schlagzeilen zum Internet aus der Vergangenheit. Bild: infobroker.de

Rhein-Neckar, 22. Oktober 2011. (red/infobroker.de) Der renommierte Datenexperte Michael Klems hat es sich zur Aufgabe gemacht, einfach mal Schlagzeilen von vor zehn Jahren zu recherchieren. Teils sind die Ergebnisse urkomisch, teils stimmen sie, teilweise haben sich Ansichten und Meinungen nach heutiger Sicht widerlegt.

Recherche: Michael Klems – infobroker.de

16.10.2001

Internet wird hörbar – Das Internet kann hörbar werden. Dies verspricht eine Voice-Portal-Plattform, der Clarity AG – Handelsblatt

16.10.2001

Grimmas Ordnungshüter nutzen Internet für ihren Präventionskatalog im Kampf gegen Kinder- und Jugendkriminalität – Polizei geht für Partnerschaft mit Schulen neue Wege – Leipziger Volkszeitung

16.10.2001

Prince nur im Net: Das neue Album “The Rainbow Children” ist fertig, wird aber nur im Internet veröffentlicht. – Hamburger Morgenpost

17.10.2001

B2B-Plattform im Hafen von Barcelona – Warenumschlag wird per Internet kontrolliert – Handelbslatt

17.10.2001

T-Online beteiligt sich mit 50 Prozent an Interactive Media des Axel Springer Verlages – DIE WELT

17.10.2001

Städtische Ausschreibungen via Internet – Mainz akzeptiert Angebote mit digitaler Signatur – Der Postweg bleibt weiterhin im Angebot – Rhein Main Zeitung

18.10.2001

AOL Time Warner übertrifft reduzierte Prognosen – Zuwachs bei Abonnentenzahlen / Kabelfernsehen und Internet gleichen flauen Werbemarkt aus – F.A.Z. Frankfurter Allgemeine Zeitung

18.10.2001

Internet-Magazin erhielt den OnlineStar 2001 – Sparkasse.de ist die beste Finanz-Webseite des Jahres – Nur sechs Monate nach ihrem Start wurde die Web-Seite “Sparkasse.de” von über 800 000 Nutzern… – DIE WELT

18.10.2001

Macht das Surfen im Internet süchtig? – Tagung befasste sich mit den Gefahren der digitalen Welt für Kinder – Frankfurter Rundschau

19.10.2001

Ausdrücklich verbieten. Privates Surfen im Internet ist im Büro nicht automatisch untersagt. Ein Chef muss das private Internetsurfen am Arbeitsplatz ausdrücklich verbieten. – Der Tagesspiegel

19.10.2001

Wireless LAN – Europäischer Markt für öffentliche Internet-Zugänge – Die Service-Umsätze mit öffentlichen Wireless LAN-Internetzugängen werden in Europa in diesem Jahr 4,1 Millionen Dollar erreichen. – FAZ.NET

19.10.2001

Internet: Bald nicht mehr alles kostenlos? Verlage drängen auf gebührenpflichtige Inhalte – “Keine Gefahr für Zeitungen” – Passauer Neue Presse

20.10.2001

E-Bay – Rekorde auf dem Internet-Marktplatz – Das Online-Auktionshaus E-Bay wächst rasant weiter. – Frankfurter Rundschau

20.10.2001

Wettstreit um Internet-Kunden entbrannt – Vom Wettbewerb auf dem Multimedia-Markt in Köln und Bonn wird vor allem der Kunde profitieren. – Kölner Stadtanzeiger

20.10.2001

Kinder fragten Bundesfamilienministerin Bergmann per Internet – Gibt es den Dritten Weltkrieg? – Berliner Morgenpost

21.10.2001

Brite befreit sich per Internet – Ein in einer Gartenhütte eingesperrter Brite hat sich mit einem Hilferuf über das Internet befreit – WELT AM SONNTAG

21.10.2001

Internet-News gegen Geld?. Viele Leser, wenig Geld – – DER TAGESSPIEGEL

21.10.2001

Tricksen im Internet wird schwieriger – FRANKFURT. Eine sichere Methode: Alle Wege führten zu DocMorris, einer niederländischen Internet-Apotheke – Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

22.10.2001

Bekanntheit der Handy-Portale im Internet steigt – Fast die Hälfte der Mobilfunknutzer kennt die Angebote – Herunterladen von Logos und Klingeltönen – Das Mobiltelefon wird zur Informations- und Unterhaltungszentrale für unterwegs. – FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung

22.10.2001

US-Moratorium für Internet-Steuern läuft aus – Der US-Kongress hat es versäumt, ein Moratorium für Internet-Steuern zu verlängern, das gestern abgelaufen ist. – DIE WELT

22.10.2001

Internet keine Konkurrenz für Tageszeitungen – MÜNCHEN. Das Internet wird den Tageszeitungen nach Ansicht der bayerischen Verleger auch in Zukunft keine… – Berliner Zeitung

23.10.2001

China blockiert Nachrichtenseiten im Internet – Die chinesische Regierung hat erneut ausländische Nachrichtenangebote im Internet blockiert – Handelsblatt

23.10.2001

Internet-Zugang/Telekom stellt künftig/kein DSL-Modem mehr – Vor dem schnellen Weg ins Internet wird vom kommenden Jahr an eine zusätzliche Investition stehen – Frankfurter Rundschau

23.10.2001

Markt mit Internet – Studentinnen testen eine bislang in Deutschland einmalige Internetsäule auf dem Marktplatz in Leipzig. – Leipziger Volkszeitung

Michael Klems ist Informationsprofi und recherchiert weltweit in elektronischen Datenbanken. Als Betreiber des Informationsdienstes infobroker.de ist er seit 1991 am Markt.

Internet: Infobroker.de

Facebook: http://www.facebook.com/infobrokerklems

Google Plus: http://gplus.to/infobroker

Folge uns!